免疫について、いろいろまとめてみました。

テストステロンと免疫

男性の場合、テストステロンの分泌量が多いと、ワクチンなどの外から与えられて免疫を高めようとする治療に対して効果が出にくい。

米国科学アカデミー紀要の論文では、男性でインフルエンザワクチンに対する抗体反応が弱い人はテストステロン値が高かった。

つまりテストステロン値が高い男性は予防接種によって抗体が着きにくい、予防接種の効果が弱い。

この結果はテストステロン値を高めていることに関連がある、いくつかの遺伝子によって免疫反応が影響を受けるということがわかっただけであって、免疫反応の強弱とテストステロンが直接関連している訳ではない。

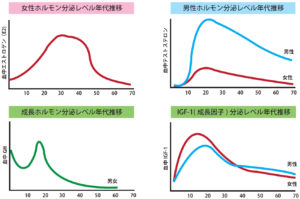

テストステロンは男らしい筋肉、強いあご、突き出した眉骨、顔の毛、低い声などの決め手となるホルモンで、このテストステロンには免疫抑制作用がある。

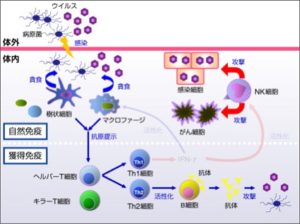

免疫反応は、体外からの物質や体内の自己細胞などに対して、免疫細胞からサイトカインという炎症反応などを引き起こす物質や免疫グロブリンという異物や病原体などを攻撃する物質などが放出されておこる。

免疫反応を担う白血球はリンパ球、マクロファージ、顆粒球に分かれ、その中でもリンパ球は免疫反応において特に中心的な役割を果たす。

リンパ球の中でT細胞は免疫反応を引き起こすインターロイキン(IL)、TNFα、インターフェロンなどのサイトカインの産生などを行い、免疫反応の司令塔的な役割をもつ。

テストステロンは免疫を抑制する。一般的に思春期以降の男性は、女性に比べ風邪をひきやすく細菌やウイルスに感染しやすい。

人類の進化過程では、男性の方が狩猟や争いで負傷しやすく、病原体に過剰な免疫反応を起こすとかえって危険なため、弱めに調節されている可能性があるという。

グルココルチロイドと免疫

生田宏一 ウイルス・再生医科学研究所教授、榛葉旭恒 同研究員らの研究グループは、大阪大学、九州大学、ドイツがん研究センターと共同で、ステロイドホルモンの一つであるグルココルチコイドが、免疫を担うTリンパ球の体内循環と免疫応答能の日内変動を制御し、免疫力を高めていることを明らかにした。

多少のストレスは抗ストレスホルモンにより免疫を高めるということである。

このメカニズムは、不規則な生活によるグルココルチコイドの分泌の乱れが免疫力の低下をもたらす可能性を示唆する。

長期的、慢性的なストレスが分泌の乱れを誘発する。

グルココルチロイドとは・・・副腎皮質の束状帯の細胞で産生されるステロイドホルモン。 コルチゾール(ヒドロコルチゾン)やコルチゾンなどがある。 肝臓での糖新生(Gluconeogenesis)促進作用により、血糖値を上昇させる。 外傷、感染、リウマチ等による組織の炎症反応はグルココルチコイドによって抑制される(抗炎症・抗アレルギー作用)

自己免疫疾患

自己免疫疾患は女性に多い。つまり元々、女性の方が免疫作用が強いのである。

自己免疫性疾患は不適切な免疫反応であるのでアレルギーのクームスの分類に従って分類される。様々なメカニズムによって発生するため、一概には言えないが、免疫系が自己抗原を外来のものと間違えて認識し、慢性炎症の経過をとることが多い(I型以外の機序でおこる)。

これらは免疫寛容の破綻と考えられ、中枢性寛容と末梢性寛容の両方の崩壊が起こっている。

中枢性寛容とは胸腺や骨髄でTおよびB細胞が前駆細胞から分化する間に特定の自己反応性T細胞、自己反応性B細胞クローンが除去されることをいう。胸腺と骨髄に体内全ての抗原が存在するわけではないので中枢性寛容のみでは免疫寛容は不完全である。

末梢性寛容はFas-Fasリガンドを介したアポトーシスによる自己反応性T細胞の除去、サプレッサーT細胞の活性化、あるいは副刺激シグナルの非存在下での抗原提示によるT細胞アネルギーの誘導によっておこる。

これらの破綻によって、II型アレルギー、IV型アレルギーによる組織障害や、III型アレルギーによる血管炎が起こると考えられている。

自己免疫性疾患に対する薬物療法において、その発症の生物学的機序を阻害するような優れた選択性をもつものはまだ存在しない。現在使用されている薬物のほとんどが特定の病態生理を標的にするというよりはむしろ全般的な免疫抑制を起こすものであるからである

女性と高コルチゾール

18歳から77歳までの72名の健常女性(平均年齢±1SD:33.5±18.5歳)を対象にして、血液検査と心理検査(Y-G性格検査及びPOMS)を行い、血液成分(ACTH,コルチゾール,IL-1β,TNF-α)と心理検査各因子との関連を検討した。

抑うつと関係が深いとされる血漿中IL-1β濃度は、重回帰分析の結果、Y-G性格検査の抑うつ因子得点で有意に説明され、末梢でのIL-1β濃度と性格的な抑うつとの関連性が支持された。

抑うつによって生じたIL-1βの上昇が付随的にTNF-α(腫瘍壊死因子)を上昇させる、ないしは、高コルチゾール血症下での全般的な細胞性免疫や液性免疫の低下が貧食細胞系を活性化させることにより高サイトカイン状態が生じる、ないしは高コルチゾール血症によって生じた糖新生の結果としてのフリーラジカルの上昇がサイトカイン系を駆動することで結果的にTNF-αを上昇させる結果を生み出すのではないかと推測した。

いずれにせよ、IL-1βとTNF-αは連動し、TNF-αは血管炎症を促進させることから、抑うつ状態を有する人は動脈硬化などの血管障害に至る危険性が高いことが示唆された。

男性と高コルチゾール

テストステロンの濃度の低い男性は、コルチゾールの血中濃度が高い傾向が見られたが、このことは、この男性の免疫応答がコルチゾールによって阻害されている可能性を示唆している。

心理的経路として、孤独感の強い人は、弱い人に比べて、警戒心が強い傾向がある。

そのために、ストレス、悲観、不安、自己評価の低さなどを感じやすい。こうしたストレスや否定的感情は、心の健康に悪い影響を与える。

さらに、良く知られているように、ストレスや否定的感情は、視床下部―下垂体―副腎皮質系(Hypotha- lamic-Pituitary-Adrenal system;HPA 系)や視床下 部―交感神経―副腎髄質系(Sympathetic-Adrenal- Medullary system;SAM 系)を介して、神経内分 泌の変化や免疫系の変化を生じさせる。

実際に、孤独感の強い人では、ノルアドレナリン濃度(夜間尿)が高いことや、コルチゾール濃度(HPA系) の上昇などが報告されている。

また、免疫系の変化としては、孤独の強い人では細胞性免疫(NK 細胞活性)の低下、液性免疫への影響(インフルエンザ ワクチンによる抗体反応の低下)なども明らかにされている。

リンパ球と胸腺

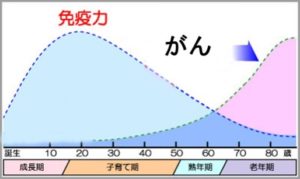

胸腺は放射線や副腎皮質ホルモンなどに曝露されると萎縮するが特にT細胞を盛んに産出している時期は感受性が高い。胸腺中のリンパ球が最も多いのは思春期(10代前後)でピーク時の胸腺は30~40gに達する。

その後は急速に萎縮し脂肪組織に置き換わる。この胸腺の退縮は70歳までにほぼ完了する。そのため胸腺は最も老化の早い器官といわれる

加齢により骨髄や胸腺が萎縮する、あるいは機能低下が起こるため、免疫力が低下していく。

逆にいえば胸腺は発達が早く、たとえば、出生直後のマウスで胸腺摘出を行うと、マウスは免疫不全に陥るが、成熟マウスで摘出をしても免疫系に影響は少ない。これは、成熟した個体では十分なT細胞のプールができ、末梢でもリンパ球が生理的増殖を行うようになるからである。

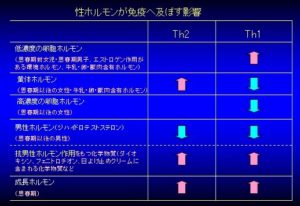

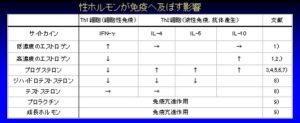

性ホルモンが免疫に及ぼす影響

- 成長ホルモンは免疫亢進作用がある

- プロラクチンは免疫亢進作用がある→プロラクチンを抑制するのはドーパミン(ドーパミンが過剰だと低プロラクチン症になりやすい)つまりドーパミンが多い人ほど免疫が弱い可能性が高い。

- 黄体ホルモンが細胞性免疫を下げて、液性免疫・抗体産出をあげる。

- ウイルス感染時に死んだ赤芽球を食べた樹状細胞が、免疫反応を抑制するサイトカインIL‐10を出して免疫反応にブレーキをかけている。IL–10は免疫暴走をさせない抑制因子である。

◆Th1細胞は、速やかに血流に入り、感染部位へ移動し、IFN-γやIL-2などのサイトカインを分泌し、マクロファージの活性化や炎症反応を引き起こす。これによりマクロファージの細胞外環境で感染した病原体を貪食し殺傷する能力、および、プロフェッショナル抗原提示細胞としての機能が強化される。

◆Th2細胞は、IL-4やIL-5などのサイトカインを分泌し、二次リンパ組織で同じ抗原を認識するナイーブB細胞を活性化させる。活性化B細胞は胚中心反応により、細胞分裂・クラススイッチ・親和性成熟を行い、最終的に抗体を分泌する形質細胞へと分化する。Th2細胞の活性化によるIgE産生誘導は、寄生虫排除に重要であるが、アレルギーの原因ともなる。

※IgEは免疫グロブリンのひとつ。抗原(アレルゲン)が体内に侵入すると、血中IgEがマスト細胞と結合。 マスト細胞からヒスタミンなどの化学伝達物質が放出され(脱顆粒)、粘膜や皮膚に作用して、さまざまな症状を引き起こす。一般的には血中IgE値が高いほど、アレルギーが強いと判断される

花粉症と免疫

花粉症など、アレルギー症状をもつ人では、膵臓(すいぞう)がん、大腸がん、脳腫瘍などの発症リスクが低下するという調査結果が出ている。

アレルギー症状を持つ人はがんに対する「免疫監視機構」が強化されている可能性がある。(膀胱がんや前立腺がんは花粉症の人にかえって多いというデータもある)

1つの細胞ががん化すると、通常は免疫システムが働き、すぐさま異物であるがん細胞を見つけて破壊する。しかし、がん細胞が免疫システムの監視網をすり抜けたり、免疫システム自体が機能低下したりすると、がん細胞が増殖してかたまって悪性腫瘍になり、がんが発症する。

一方、アレルギー疾患は免疫システムが過敏に働き、花粉などの「異物」を過剰に攻撃することによって起こる。(免疫システムがマメであるため)つまり、がん細胞を見つけては攻撃してくれているわけである。

パンケーキ症候群の仕組み

パンケーキの粉、小麦粉、片栗粉などの粉の中でダニが繁殖し、気付かずに食べてしまいアレルギー症状を引き起こす事がある。海外ではパンケーキ症候群とも呼ばれている。

ダニが繁殖しやすいのは20〜25度、湿度50〜70%の環境。粉物は一度使用したら密封して冷蔵庫で保存するのが良い。

アレルギーの原因となる物質(ダニなど)は、抗原と呼ばれるが、この抗原が体内に入るとIgE抗体が作られ、その後、抗原が再び体内に入ってきた時にIgE抗体と結びつき、アレルギー症状が出る。

アレルギー症状は、ほとんどが食べてから15分から1時間以内に発症する。

コロナウイルスと血液型

抗A型抗体は肺の中でコロナウイルスが受容体と結合するのを阻害する働きがある 。

A型は抗A型抗体を持ってない為、ウイルスに弱い傾向がある。

O型は抗A型抗体も抗B型抗体も持っている、B型は抗Aを持っている、A型は抗Bを持っている、AB型はどちらも持っていない 。

抗Bを持っている方がリンパ球が多く作られて免疫機能が高くなるとも言われている。

コロナウイルスと男性ホルモン

SARS-CoV-2が宿主細胞へ侵入するときにTMPRSS2膜貫通プロテアーゼの関与が必要で、ACE2とSARS-CoV-2との結合を協調する。

男性ホルモンがウイルスの感染に重要な役割を果たすこの「TMPRSS2」という酵素に働いている。

この「TMPRSS2」は、ウイルスが人の呼吸器系などの細胞表面に結合した後、細胞膜に侵入するのに利用されている。

血液型と免疫の特徴

A型

- 常にコルチゾール値が高く、ストレス反応によりさらに多くのコルチゾールを分泌。

- 過敏な上皮成長因子。

- 胃酸の分泌が少ない。

- 酸素・腸のアルカリホスファターゼの欠乏。

- 血液凝固因子が多い。

- 免疫ブログリンA(Iga)値が低い。

- 免疫ブログリンE(Ige)値が低い。

- A型抗原に似た腫瘍マーカー(NK細胞の活動を弱める、敵味方を区別する免疫の働きを阻害する)

B型

- 常にコルチゾール値が高く、ストレス反応によりさらに多くのコルチゾールを分泌。

- 酸素による一酸化窒素の産生にB型の対立遺伝子が影響を与える為、一酸化窒素を素早く排除する傾向がある。

- 腸のアルカリホスファターゼが平均値から高い値の間で存在する。

- 代謝バランスにレクチンの影響が強く現れる(レクチンが代謝速度を遅くしたり、インスリン抵抗性を高める)。

- B型抗原に似たバクテリアが多く、それを攻撃しない。

- 進行の遅いウイルス感染症に感染しやすい(自己免疫疾患なども)

AB型

- モノアミンの分解を触媒する酵素(MAO)が少ない為、ストレスを感じるとカテコールアミン(ノルアドレナリンやアドレナリン)の分泌が増える傾向がある。

- 酸素による一酸化窒素の産生にB型の対立遺伝子が影響を与える為、一酸化窒素を素早く排除する傾向がある。

- 胃酸の分泌が少ない。酸素・腸のアルカリホスファターゼの欠乏。

- 血液凝固因子が多い。

- 免疫ブログリンA(Iga)値が低い。

- 免疫ブログリンE(Ige)値が低い。

- 抗A型と抗B型のどちらも持たない(NK細胞が少ないか、年とともに活動が弱くなる。敵味方を区別する免疫の働きを阻害する)

O型

- モノアミンの分解を触媒する酵素(MAO)が少ない為、ストレスを感じるとカテコールアミン(ノルアドレナリンやアドレナリン)の分泌が増える傾向がある。

- 食後に胃酸が分泌されペプシノゲンの分泌が促進される。

- アルカリフォスファターゼという酵素が腸内に多く存在する。

- ヘリコバクター・ピロリ菌はO型の糖抗原を好む。

- 血液凝固因子が少ない。

- カロリーを効率的に使用できる代謝。

- 免疫ブログリンA(Iga)値が高い(過剰な免疫反応)。

- 免疫ブログリンE(Ige)値が高い(花粉アレルギーを起こしやすい)。

- 抗A、抗B抗体どちらも多い。

免疫グロブリンの種類

免疫グロブリンには、IgG、IgA、IgM、IgD、IgEの5種類があり、それぞれの分子量、その働く場所・時期にも違いがある。これら5種類の免疫グロブリンの基本的な形はY字型をしている。

(1)IgG

血液中に最も多く含まれる免疫グロブリン。分子量は約16万ダルトン、健常成人では血漿中に約1,200mg/dL含まれ、種々の抗原(細菌、ウイルスなど)に対する抗体を含んでいる。

(2)lgA

人の腸管、気道などの粘膜や初乳に多くあり、局所で細菌やウイルス感染の予防に役立っている。IgAは血液中ではY字型をしており、粘膜や初乳中ではY字構造が2つ結合した形をしている。

(3)IgM

私たちが細菌やウイルスに感染したとき、最初に作られる抗体。IgMが作られた後に、本格的にIgGが作られる。このため、血中のIgMを調べる事で今どんな感染症にかかっているかがわかる。IgMは5つのY字構造が互いに結合していて、Y字構造一つで出来ているIgGより効果的に病原体に結合すると考えられている。

(4)IgD

Y字型をしており、量的にも少なく、その役割はよくわかっていない。

(5)IgE

免疫グロブリンとしては最も量が少なく、喘息〔ぜんそく〕や花粉症などのアレルギーを起こす抗体。

コロナウイルスの抗体

※ニュースより引用

理論上は、IgMが陽性でIgGが陰性であればコロナウイルス感染初期の可能性があり、IgMが陰性でIgGが陽性であれば感染は少し前に起こっていたということになる。

ただ、現時点の抗体検査には課題も少なくない。一つは陽性率(感度)の問題で、いま出ているキットは、抗体があっても陽性と判定される割合が低いのだという。久住医師も「特にIgMを調べる検査キットは、陽性率が低すぎるので使えない」と言う。実際、欧米でもこの陽性率の低さを問題視している。

わが国でも、感染症研究所がイムノクロマト法による抗体検査について評価した結果をウエブサイトで公表している。それによると、PCR検査で陽性となった患者(37症例)の血液を用いて抗体検査を実施。発症後7~8日の陽性率はIgMが10.0%、IgGが25.0%、9~12日が4.8%、52.4%、13日以降は96.9%だった。

この抗体検査に関して、感染研は「診断において有用となることが期待されている。一刻も早い臨床現場への導入が求められている」としつつも、陽性率などが抗体検査に用いる試薬によって異なる可能性もあり、「慎重な検討が必要である」としている。

また、私たちがこの検査を受けることができるわけでもない。久住医師は「現段階では研究用試薬なので、導入した医師が必要だと判断したときに、医師の裁量で使うことができますが、広く普及しているものではありません」という。

実用化に向けては、無症候性感染者かどうかを調べる手段に期待が集まるが、感染研の評価で用いた検体は症状が出ている患者のものであるため、冒頭の無症候性感染者だった人が検査を受けた場合、どのような結果になるかは未知数とのことだ。

それを踏まえても、久住医師はこの検査に期待を寄せる。

「抗体を持っている人を私は“ニュータイプ”と呼んでいますが、そういう人たちはむしろ積極的に経済活動を行い、社会を支えてくれることが望ましいと思っています」

厚生労働省は4月17日、新型コロナの感染拡大の状況を把握する疫学調査を目的に、数千人に対して抗体検査を行うことを発表した。4月中の開始を目指す。

※なお、抗体を持っている人ほど2度目の感染で危険という意見もある。

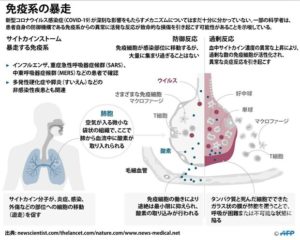

サイトカイン

サイトカインはオートクリン、パラクリン、および内分泌のシグナリングに免疫調節因子として関与するといえる。サイトカインのホルモンとの明確な違いについては現在研究途上にある。

サイトカインにはケモカイン、インターフェロン、インターロイキン、リンホカイン、および腫瘍壊死因子が含まれる一方、例えばエリスロポエチンのように多少の用語上の重複があるものの、一般的にはホルモンと成長因子は含まれない。サイトカインは多様な細胞により産生される。

それにはマクロファージ、Bリンパ球、Tリンパ球、肥満細胞といった免疫細胞のほかに内皮細胞、線維芽細胞、各種の間葉系細胞をも含む。したがい、ある1つのサイトカインが多種類の細胞により産生されることがありうる。

サイトカインは受容体を介して働き、免疫系において殊の外重要である。たとえば、サイトカインは液性免疫と細胞性免疫のバランスを調節し、ある特定の細胞集団の成熟、成長、および反応性を制御する。ある種のサイトカインは他のサイトカインの作用を複雑な方法で増進または抑制する。

ホルモンもやはり重要な細胞シグナリング分子であるが、サイトカインは一般にホルモンとは異なる。ホルモンは特定の臓器の内分泌腺より血中に分泌され、比較的一定の範囲の濃度に保たれる。

サイトカインは健康・病気いずれの状態においても重要であり、感染への宿主応答、免疫応答、炎症、外傷、敗血症、がん、生殖における重要性が特記される。

サイトカインの過剰産生(サイトカインストームと呼ばれる)は致死的であり、スペイン風邪やトリインフルエンザによる死亡原因と考えられていたこともある。この場合サイトカインは免疫系による感染症への防御反応として産生されるのだが、それが過剰なレベルになると気道閉塞や多臓器不全を引き起こす(アレルギー反応と似ている)。

これらの疾患では免疫系の活発な反応がサイトカインの過剰産生に繋がるため、若くて健康な人が却って罹患しやすいとされる。

(スペイン・インフルエンザで死亡したロシア兵士の遺体をシベリアの永久凍土から掘り出し、RNAを用いて当時のままのウイルスを複製して行った動物実験により、スペイン・インフルエンザで若年者が多く死亡した原因はサイトカインストームであるという説は否定されている。またトリインフルエンザによる死亡にサイトカインストームが深く関わっているという明確な証拠もまだ発見されていない。)

サイトカインはすでに数百種類が発見され今も発見が続いている。機能的には次のように分けられる(ただし重複するものも多い)。

- インターロイキン (Interleukin (IL); インターリューキン):白血球が分泌し免疫系の調節に機能する。現在30種以上が知られる。

- 同様に免疫系調節に関与するもので、リンパ球が分泌するものをリンフォカインという。また単球やマクロファージが分泌するものをモノカインということもある。

- ケモカイン (chemokine):白血球の遊走を誘導する。

- インターフェロン(Interferon; IFN):ウイルス増殖阻止や細胞増殖抑制の機能を持ち、免疫系でも重要である。

- 造血因子:血球の分化・増殖を促進する。コロニー刺激因子(Coloney-Stimulating Factor (CSF):マクロファージを刺激)、顆粒球コロニー刺激因子(Granulocyte- (G-)CSF)、エリスロポエチン(Erythropoietin (EPO):赤血球を刺激)などがある。

- 細胞増殖因子:特定の細胞に対して増殖を促進する。上皮成長因子(Epidermal Growth Factor (EGF))、線維芽細胞成長因子(Fibroblast Growth Factor (FGF))、血小板由来成長因子(Platelet-Derived Growth Factor (PDGF))、肝細胞成長因子(Hepatocyto Growth Factor (HGF))、トランスフォーミング成長因子(TGF)などがある。

- 細胞傷害因子:腫瘍壊死因子(TNF-α)やリンフォトキシン(TNF-β)など、細胞にアポトーシスを誘発する。これらは構造的にも互いに類似しTNFスーパーファミリーと呼ばれる。

- アディポカイン:脂肪組織から分泌されるレプチン、TNF-αなどで、食欲や脂質代謝の調節に関わる。

- 神経栄養因子:神経成長因子(NGF)など、神経細胞の成長を促進する。

また構造的な類似から、多くのインターロイキンやCSF、G-CSF、EPOなどをまとめてI型サイトカイン、インターフェロンやIL-10などをII型サイトカインともいう。

- コペンハーゲン大学医学部の教授(Bente Klarlund Pederson)により命名されたマイオカインと呼ばれる運動因子誘発型インターロイキン6の一種が、最近になって成長ホルモンを増量させる効果があると言われるようになってきた。